――将来の夢、そしてその夢や現在の学びの場所を目指したきっかけは?

ベルリン芸術大学の修士課程サウンドスタディーズアンドソニックアーツは、サウンドアートの実践及びサウンドスタディの学術的な思考を両立するプログラムであることに魅力を感じました。この学科の人口は、授業が全て英語であることに表されるようにインターナショナルです。さまざまな母国語とアイデンティティを持つ仲間とのコミュニケーションを通して、生まれた土地や育った文化が異なる人同士の触れ合いについて考えるようになりました。

論文の授業ではサウンドスタディの領域の広さを実感しています。ノイズとは何かという根本的な議論にはじまり、社会的事象と音との関係を模索する多様な研究に触れました。例えばドメスティックサウンドスケープという領域では、生活環境音そのものが研究対象となり、日々の音が人々にどのような影響を及ぼすのかを探求します。フィールドワークが主な手法に用いられるこの分野の研究過程は実践に根ざしており、問いを感性的に考察するアーティスティックリサーチとの高い親和性が感じられ、制作の方向性への大きな示唆を得ました。

私にとって新しく共鳴する学びの一つが脱植民地のアプローチです。二項対立的方法論を超える考え方として提唱される「反響/echo」の概念は「聞く」ということをより広い意味で捉えようとします。聴覚のサイドから脱構築を模索するアプローチは、脱植民地的議論とサウンドスタディーズの密接な関係を示します。学生同士の正直な議論は、インディヴィジュアルな自分と社会の構造をどのように関係させるのかという問いを生々しく顕在化させます。自国に”西洋化”の鎧をかぶせた母国について考えさせられるとともに、学びを求めに西洋へやってきた自分のアイデンティティも内側から問い直されています。現在進行形の難問であり、一人の自分として立ちながらさまざまな考えを持つ他者と握手を交わす場でもあります。

人間が人間について考えるとき、言語や文化の隔たりがあったとしても、きっと共有できる感情があると信じたいという動機から、近年の作品では個人的であることと相互的であることの共通のモチーフを音に探し求めています。

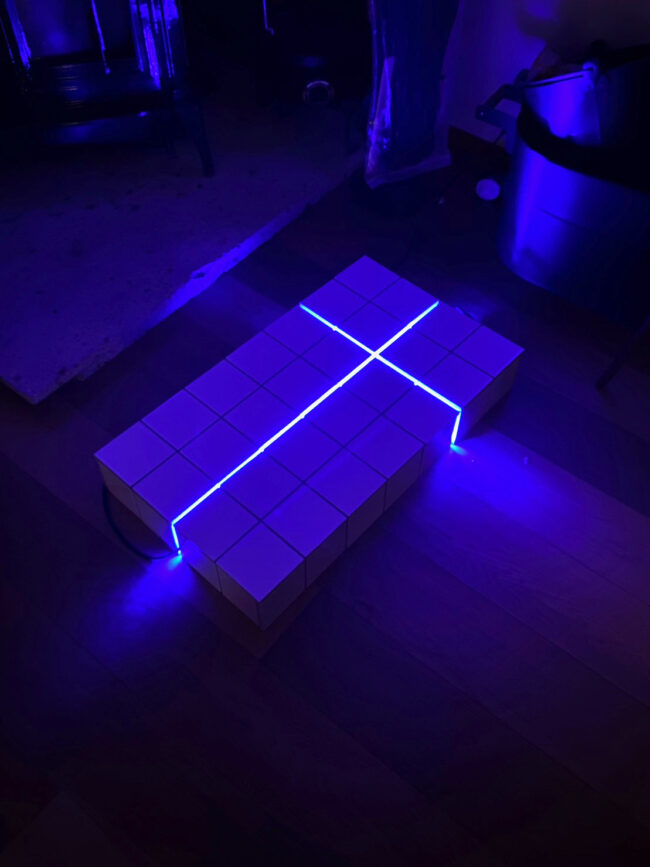

「wind sketch」では、人々が空間を通して互いに影響し合っていることを音響的に捉えようと試みました。人々の振る舞いによって生じる空気の対流がマイクロフォンを回転させ、マイクロフォンとスピーカーの関係値が変化することでフィードバックが聞こえるという構造を持つ作品です。マイクとスピーカーを用いるという従来の方法論を踏襲しつつ、録音プロセスを経ずにそのままライブで音を出力するという新しい形のインスタレーションに挑みました。

――日常生活、生活環境について

ベルリンに来てみると、想像とは異なる角度から新しい出会いがありました。大きな変化の一つが音楽です。以前は演奏とサウンドアートの実践の交差点をうまく思い描けなかった私ですが、さまざまなジャンルの幅広いパフォーマンスに触れる中で好奇心とイメージが育まれていく実感があります。軽やかな風が流れるこの都市では、何度かライブパフォーマンスの機会に恵まれました。ライブは瞬間的な動機と即興できるところが新鮮で楽しく、長期的にひとつのコンセプトと向き合う作品制作とは異なる技の場であることが興味深いです。

周りの人々の生き方を見ていると、それぞれ責任を持ったフリースタイルで人生を歩んでいる姿が逞しく勇気づけられます。生き方は自分で選べるということを彼らの背中から学んでいます。さまざまな活動を横断しながら自分のストーリーを編んでいる人々のそばに居ると、私もライブ活動と作品制作を行き来し、それらの技が相互に助け合う循環を自分の中で構築したいと思うようになりました。

ベルリンの生鮮食品は鮮やかでおいしく、近所のマーケットでは週替わりの旬を感じ取ることができます。街から受ける影響が生活の中に現れ、耳を傾ける音楽や作風に自然と変化がもたらされている実感が肌にあります。

今後も、他者とどのようにコミュニケーションをとれるのかについて考えながら、自分の中の他者性と、他者の中の自己性に出会える音の作品を作っていきたいです。