――将来の夢、そしてその夢や現在の学びの場所を目指したきっかけは?

幼少期から現在に至るまで、私は一貫して「生命」に対して強い関心を抱き続けてきました。あるとき偶然目にした動物の生態を探るドキュメンタリー番組がきっかけで、毎週その番組を視聴するようになり、多種多様な生物が見せる興味深い行動や、過酷な自然界で確実に命をつないでいくその巧みな生き方に魅了されていました。この関心は年を重ねても全く色褪せることなく、生物についてより深く学びたいと志し、理学部への進学を選びました。

大学で本格的な生物学に触れたことで、生物が好きという淡く漠然とした想いが、より学術的な興味へとシフトすることになりました。特に、当時師事していた指導教官(京都大学生命科学研究科の井垣達吏教授)の影響を強く受けたことが一つの大きなターニングポイントでした。井垣教授は、生体組織中における細胞どうしの競合(細胞競合とよばれる)を扱った、極めて独創的な研究テーマを掲げておられ、この現象を切り口に、多細胞生命(ヒトを含む複数の細胞からなる生命)のもつ普遍的な性質を見出すことを目的としたプロジェクトをリードしておられました。ただ単にある現象を観察してそのメカニズムを解明することに終始するのではなく、それを出発点として、人々の生命に対する理解を一新するような生物界の法則を導き出そうとする姿勢に私は強く心を打たれました。基礎的な実験手法をはじめ多くのことを教わりましたが、生命をより深く理解するための「新しいコンセプト」を創出することの重要性に気づけたことが最大の収穫だったと思っています。

バイオ系の研究分野は近年ますます多様化・細分化され、一口にバイオ系と言っても医学・薬学系であったり、化学の色が強かったり、テクノロジーと深く関連するものであったりと様々です。私は、その中でも一番基盤となる、生命そのものをさらに深く理解することを目指す研究者として、「人々の認識を刷新するような新しいコンセプトを発見する」ことが夢です。新しいコンセプトの発見は、学問の発展の歴史における「特異点」となり、比類なき影響力をもっています。そのような新しいコンセプトを発見することは、幼少期から続く生命に対する好奇心を満たすだけでなく、自分に様々な知識を与えてくれた生物学、そして医学や薬学の礎として多くの人々に利益をもたらしてきた生物学に対する、自分が考えつく限り最大の貢献だと信じています。学部時代の恩師の言葉を借りて少し言い換えると、「将来教科書にのるような発見をする」ことです。あまりに大きく押しつぶされそうな目標ですが、生涯をかけて追求するのに値するいい夢だと思っています。

研究者にとって留学は人生が変わる契機となる重要なイベントであり、多くの人がポスドク(博士研究員)を海外で行うことが多いので、ならば一つ前の段階から挑戦してみようと思い、大学院留学を決意しました。学部時代にやっていた研究がきっかけで、様々な細胞種が混在して複雑に相互作用し、未発見の生命現象が数多く潜んでいると考えられる「腫瘍」という生命システムに対して興味をもち、腫瘍の中でもとりわけ多様な細胞種・細胞状態を孕む脳腫瘍を研究対象として選びました。今後もずっと腫瘍を研究するかどうかはわからないので、どの分野で新規コンセプトの発見を目指すかについてあえて上で述べませんでしたが、しばらくは腫瘍の生物学に対して情熱を注ごうと思っています。

――日常生活、生活環境について

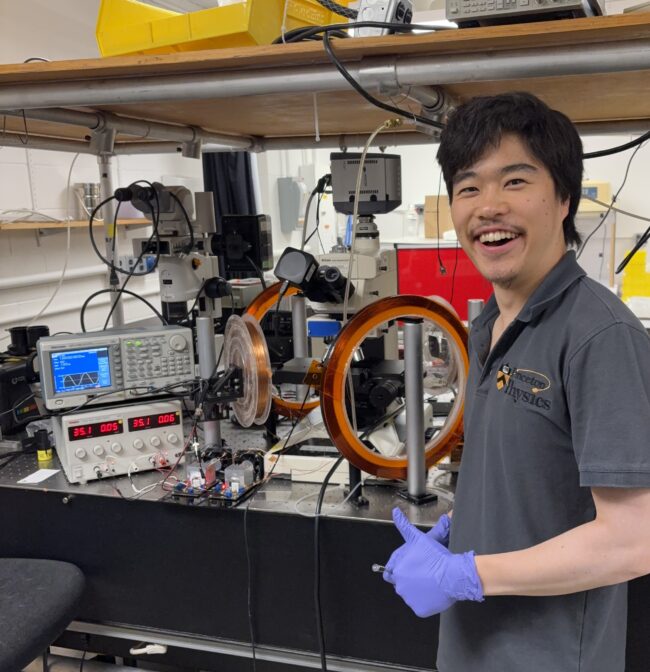

基本的に実験を中心とした日々を送っています。平日は朝8~9時ごろから18~19時ごろくらいまでは実験のタスクをこなし、帰宅して食事や家事、息抜きを済ませて、23~0時に就寝するまでの間で論文チェックやデータ解析などのデスクワークをするといったようなスケジュールで動いています。実験をこなしてプロジェクトの進捗をうむことは最優先ですが、そればかりやっていては、様々なことを学ぶ機会を損ねてしまうので、あえて実験の比重が過度に高くなりすぎないように意識し、それ以外の学びのための余裕を意図的に確保するよう努めています。専門分野に限らず、幅広い分野に触れたいので、面白いと感じたら全く分野が違うものでも進んで目を通すようにしています。

自分が住んでいるカリフォルニア州のサンディエゴは、非常に天候がよく、一年を通して快適に過ごせます。治安も良く、(できるだけ避けるようにはしていますが)深夜に出歩くことも比較的安全です。気をつけているのは食事で、現地の油分や糖分が高い食べ物を摂取し過ぎると健康を損なうので、できるだけ自炊することを習慣にしています。

――夢の達成に向けて、日々取り組んでいることや気を付けていること

一つ前のセクションでも言及しましたが、専門分野のみならず、様々な分野の論文に幅広く目を通すことを心がけています。具体的には、いくつかのジャーナルの新着論文に一通り目を通し、目を惹くものをピックアップして読んでみる、ということを実践しています。しばらく前から始めた習慣ですが、いくつもの魅力的な論文に出会うことができ、その都度新しい知識を得られているので、これからも継続していくつもりです。

もう一つ気をつけていることは、研究における心の持ち方で、他の人が言うことを鵜呑みにするのではなく、自分の感覚を大切にすることを心がけています。これは論文を読む際や、他の人の研究発表を聴く際に特に気をつけていることで、ある主張をそのまま受け入れるのではなく、「本当にそうなのだろうか?」と立ち止まり自分の頭で納得するまで考えるようにしています。人が言うことをそのまま信じ込んでしまうのでは、自分でサイエンスをやっている意味がないので、良い意味で「他の人の思想に染まりすぎない」ように気をつけています。

――これから更に挑戦したいことや、1年間の抱負

先に述べた目標を実現するための地力をつけるためには、大学院で自分主導で研究テーマを考えて何か全く新しいプロジェクトを立ち上げることが最も効果的な訓練なのではないかと考えています。今私が手掛けているメインのプロジェクトは指導教官にいただいたものなので、それに加えて、もう一つ並行して進められるような新しいものを始めたいと思っています。既に指導教官にはこの意向を伝えていて、現在どういったことをやろうか模索しているところです。一朝一夕で思いつくものではないので、しばらく試行錯誤し続けることになりますが、このプロセスを信じ、大いに楽しもうと思っています。

それに加えて、やはりメインのプロジェクトでさらに進捗をうむために、実験に没頭する日々を継続するつもりです。こちらはこちらで、最近非常に興味深い実験結果が得られており、仮説の構築・検証・修正といったサイエンスの醍醐味を現在進行形で味わっているところなので、これからどのように発展していくか、大いに期待しています。

サイエンスに打ち込める環境に日々感謝を忘れず、今後の研究者人生のための確かな礎となるような経験を着実に積んでいきたいと考えています。