学術部門48回生の木村尚一朗です。この度はスイス連邦工科大学(ETH Zurich)にてバイオテクノロジー修士課程を無事卒業しました。

僕が学んでいるバイオテクノロジーという分野は、分子生物学の知識を健康、農業、環境といったさまざまな分野に応用することを目指す学問です。なかでも僕が特に関心を持っているのは「遺伝子治療」と呼ばれる分野で、これは遺伝子に異常がある場合に、その遺伝子自体を直接修復することで病気を根本から治療しようとするものです。

例えば、ある遺伝子の異常によって必要なタンパク質が十分に作られない病気では、従来の治療ではそのタンパク質を定期的に体外から補う必要があります。しかし、遺伝子治療であれば、一度異常な遺伝子を修復することで、体が自ら正常なタンパク質を生産できるようになり、根本的な治療が可能になります。

僕が財団の奨学生として選ばれたのは、高校を卒業し、ギャップイヤーを取っていた時のことでした。当時は現在の関心分野とは少し異なり、自然界から着想を得た素材、特にバイオテクノロジーを応用した医療用素材の開発に関心を持っていました。

進学先に選んだのは、理系のみならず文系の教育にも力を入れており、さまざまな分野の学生と交流できる環境が整っているユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)の生物化学工学学部でした。この学部は一学年の学生数が30人ほどと少人数で、講師との距離も近い教育環境の中で生物学と工学の基礎をしっかりと築くことができました。コロナ禍という大きな困難もありましたが、無事に学位を取得し卒業することができました。

初めての一人暮らしに加え、家族が地球の反対側にいるという状況のなかで、ホームシックや孤独を感じることもありました。しかし幸運にも気の合う友人たちに恵まれ、共に生活を送るうちに、まるで家族のように安心できる関係を築くことができました。彼らとの出会いをきっかけにジムに通う習慣も身につき、自分の生活や精神面に大きな良い変化をもたらしてくれました。特にコロナのロックダウン期間中、ロンドンの自宅にこもる日々の中で、彼らと過ごす日常が心の支えとなっていました。

学部卒業後、より純粋に生物学とその応用技術に強い関心を抱くようになった僕は、スイス連邦工科大学のバイオテクノロジー修士課程に進学しました。この頃には、素材開発から一歩進んで、薬をいかにして患部に正確に届けるかという「薬物送達」の分野に興味を持つようになっていました。

大学院では、学部で学んだ知識をさらに深く掘り下げながら、実際に研究プロジェクトに携わる機会を得ました。研究を通じて、どのように実験を組み立てれば自分の疑問に答えることができるのか、また、研究そのものへの理解がより鮮明になっていきました。

その中でも印象的だったのが、がんの転移播種メカニズムを解明する研究です。転移播種とは、原発腫瘍のがん細胞が血流やリンパを通じて他の臓器へと広がっていく現象ですが、これまで転移細胞とその転移先環境との相互作用にはあまり注目が集まっていませんでした。僕たちの研究では、特に肝臓に転移するがん細胞と肝細胞との間の分子レベルの相互作用に着目しました。その結果、肝細胞が発現するPlexinB2と、転移細胞が発現するクラスIVセマフォリンという表面タンパク質との間に、転移に関与する重要な相互作用が存在することを明らかにしました。

このプロジェクトでは、セマフォリンの過剰発現が細胞の挙動に与える影響をin vitroで評価するアッセイの設計・実施、転移性がん細胞と肝細胞の共培養実験、さらには免疫染色による可視化といった実験手法を担当しました。この経験は、自分にとって非常に実践的かつ意義深いものでした。

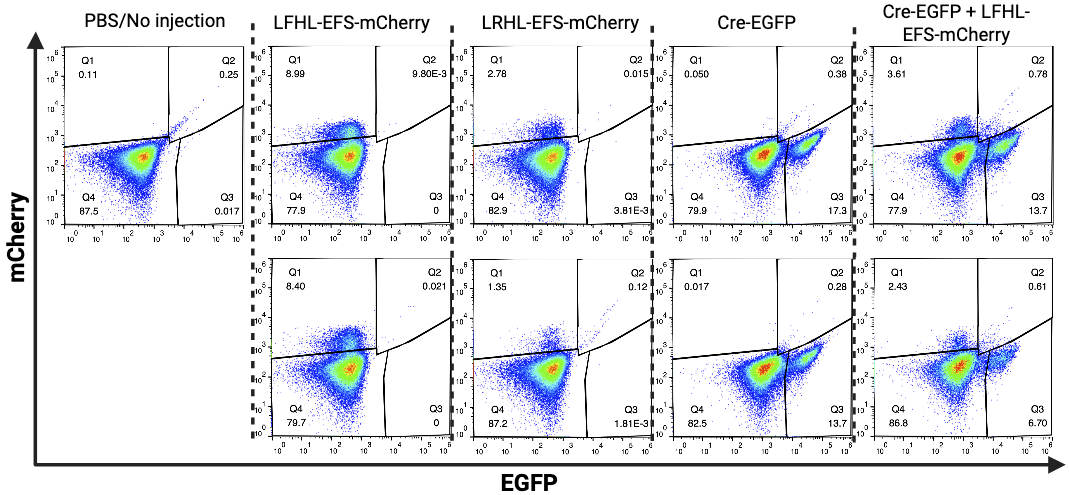

また、卒業研究では、マウス体内での遺伝子編集の精度を高めるための研究に取り組みました。具体的には、ゲノム編集に広く用いられているCRISPR-Cas9システムにおいて、信号とノイズの比率、いわゆる信号対雑音比(S/N比)を向上させることが目的でした。CRISPRスクリーンと呼ばれる手法では、多数の遺伝子を同時に編集し、それぞれが細胞機能に与える影響を解析しますが、短鎖ガイドRNA(sgRNA)が標的外の遺伝子にも作用してしまうことで、解析精度が低下するという課題があります。

僕の研究では、この問題を解決するため、正確なsgRNAのみを選択的に増幅するPCR反応系の開発や、CRISPRシステムをマウスに導入するためのアデノ随伴ウイルスの生産と精製工程の最適化に取り組みました。これにより、より信頼性の高い遺伝子編集と表現型の解析が可能になると考えています。

現在僕は、チューリッヒ大学の博士課程にて、1kb以上の大きな遺伝子配列を標的ゲノムに挿入する大型遺伝子挿入エディターの開発・応用に取り組む予定です。多くの遺伝性疾患では、同じ疾患が無数の異なる遺伝子変異によって引き起こされることが知られています。そのため、個々の変異ごとに治療法を開発するよりも、内在性の遺伝子座に正常な遺伝子を導入することで、普遍的な治療法を実現することを目指しています。

江副記念リクルート財団の後輩たちに伝えたいことは、「他人と比較せず、地道に努力を積み重ねてほしい」ということです。この財団には、さまざまな分野に秀でた奨学生が集まっており、彼らとの交流は大きな刺激になる一方で、自分と比べてしまい、思いがけず落ち込むこともあります。これは他の卒業生のレポートでもたびたび触れられていることですが、私自身も、特に学部生の頃は成果が少なく、他の奨学生の輝かしい実績を目の当たりにしては、自己評価が下がってしまうことがありました。しかし、自分を他人と比較するのではなく、「過去の自分」と比べてどれだけ成長できたかに目を向けるようにすると、不思議と自信がつき、前向きに努力を続けることができるようになりました。

この6年間の学びと成長は、江副記念リクルート財団のご支援があってこそ成し得たものであり、深く感謝しております。財団を通じて得た出会いや経験は、私の人生におけるかけがえのない財産です。これまでいただいた多くの支えに報いるためにも、今後は社会に貢献できる研究者として成長していけるよう、引き続き全力で努力してまいります。