当財団では毎年総会を開催し、現役奨学生・役員・選考委員・アルムナイらが一堂に会し、成果報告や多彩なコンテンツを通じて交流を行っています。

今年も引き続きオンラインにて、時差を考慮し午前の部・午後の部の二部構成で実施。今年度も奨学生の有志による総会委員がコンテンツを企画し、新規奨学生の紹介に始まり、奨学生によるキャンパスツアー、成果報告、ライトニングトークを通じて交流を深めました。

開催概要 午前の部 (※午後の部はこちら)

◇日時:2025年3月30日(日)10:00~13:00

◇司会:学術部門・筧 路加さん

◇内容

1. 新規奨学生紹介

2. キャンパスツアー① IMGアカデミー、ハーバード大学、スタンフォード大学、セントラル・セント・マーチンズ

3. 成果報告① 学術部門・杉山大樹さん(パデュー大学/コンピューターサイエンス専攻)

4. 成果報告② スポーツ部門・中野麟太朗さん(早稲田大学/ゴルフ競技)

5. ライトニングトーク 「海外で学ぶ意義」 スポーツ部門・山本 晄さん(IMGアカデミー/テニス競技)、学術部門・チイ・クリストファー・チャオさん(カリフォルニア大学サンディエゴ校/癌生物学)

6. キャンパスツアー② ニューヨーク大学、西九州大学、パデュー大学、ハノーファー音楽演劇メディア大学

7. 卒業生紹介

1. 新規奨学生紹介

2025年4月から第54回生として、学術部門9名、スポーツ部門6名、器楽部門3名、アート部門4名、合計22名を迎えました。新規奨学生の皆さんは自己紹介と自身の専攻や競技の魅力、これからの意気込みを発表しました。

2. キャンパスツアー① IMGアカデミー、ハーバード大学、スタンフォード大学、セントラル・セント・マーチンズ

各部門の学生が所属キャンパスをツアー形式で紹介する動画「Day in My Life Project」の前編を上映。

スポーツ部門・ゴルフ競技の根本悠誠さんは所属する米国・IMGアカデミーのキャンパスとフロリダ州内で開催された「Florida Junior Tour」の様子、学術部門・筧 路加さんはハーバード大学、山崎隼さん・町野有夏さんは米国・スタンフォード大学、アート部門・富田ネオさんはセントラル・セント・マーチンズについて、それぞれの普段の過ごし方や見どころについて紹介しました。

奨学生によるキャンパスツアーの様子(左から順に、IMGアカデミー、ハーバード大学、セントラル・セント・マーチンズ・スタンフォード大学にて)

3. 成果報告①:学術部門・杉山大樹さん(パデュー大学/コンピューターサイエンス専攻)

杉山さんには、現在注力している二つの先端的なAI研究について報告いただきました。

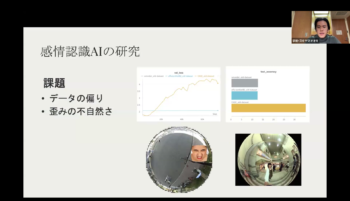

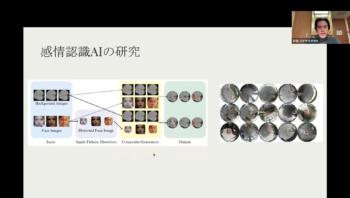

一つ目は、「全天球画像(カメラの周囲を360度写した球体状の画像)」を用いた感情認識AIの開発です。高校時代からヒューマンコンピュータインタラクション領域に関心を持った杉山さんは、既存研究を学ぶなかで、AIの感情認識にはまだ大きな技術的課題があると知り、大学進学後に新たなアプローチとして本研究に挑戦。

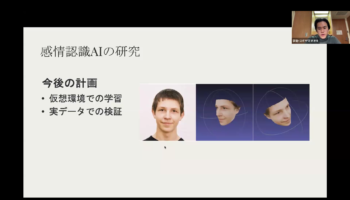

研究初期には、そもそも先行事例や学習データセットが存在しないという課題があったため、自ら「全天球画像」で表情を認識させた合成画像を500万枚を制作し、AIへの学習を試みました。結果、必要なデータセットの具体的課題が明らかになったことで、現在は次のステップとして「仮想環境」でのシミュレーションと実データでの検証を組み合わせるアプローチを検討中です。まさに手探りで研究を進めるなか「実社会で人々の感情を素早く理解できるAIを自分の手で開発したい」と意欲を語りました。

杉山大樹さん(パデュー大学/コンピューターサイエンス専攻)が取り組んでいる感情認識AIの研究プロセス

二つ目は、所属する研究室の学部生・院生とグループを立ち上げて取り組んでいる、ドローンの技術革新を目指す研究です。現在はテーマ出しの最中で、災害時の現場にドローンを派遣することで、人を介さずともAIでの状況把握が可能にしたり、大規模言語モデルをコールセンターに実装することで緊急時の通報の効率化を可能にするなど、社会課題解決に貢献するアイデアを検討し、実証実験に向けた準備を進めているとのことです。

発表後の質疑応答では、研究を進める上での技術的課題や、AI研究における資金力の重要性、そしてAI開発に伴う倫理・プライバシーへの配慮について、奨学生間で活発な議論が交わされました。

4. 成果報告②:スポーツ部門・中野麟太朗さん(早稲田大学/ゴルフ競技)

中野さんには、2024年の競技活動を通じて見えた課題、改善の取り組みについて報告いただきました。

過去には「全日本高等学校ゴルフ選手権」、大学2年時には「日本アマチュアゴルフ選手権」を優勝した実績を持ち、将来プロでの活躍を見据えるうえで、2024年は飛躍を目指す重要な一年でした。

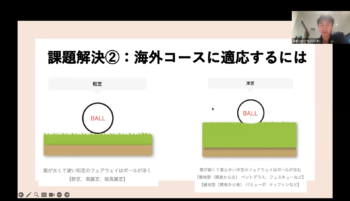

2024年は、日本アマチュアランク1位の資格で、初めてのPGAツアー「ソニーオープン」出場という貴重な経験に加え、国内プロツアー「東建ホームメイトカップ」では優勝争いの末4位、大学団体戦では早稲田大学初の全国制覇に貢献するなど、トップレベルの成果を残しました。一方で、マスターズ出場権がかかった「アジアパシフィックアマチュア選手権」では3位に終わり、連覇を狙った日本アマでは振るわず、海外試合では現地の特有の芝や強風への対応に苦戦。今後、海外での活躍を目指すにあたって「風が強い日のスコアメイク」と「海外コース(芝・距離など)への適応力」が明確な課題だったと振り返ります。

これらの課題に対し、技術面では弾道測定器データを分析し、スイング軌道を修正することで「風に強い弾道」を追求。環境面では、日本では練習機会の少ない「洋芝」に慣れるため、オフシーズンに海外(ニュージーランド、オーストラリア)の施設で実践的なトレーニングを重ねています。

中野麟太朗さん(早稲田大学/ゴルフ競技)が取り組むトレーニングの改善プロセス

こうした改善努力が実を結び、スイングデータは改善。結果、強風下の「オーストラリアンオープン」では初日を2位タイでスタートするなど、タフな海外の試合でも戦える手応えを掴みつつあると言います。

海外大会への出場数も、前年度の1大会から、今年度は6大会に増やすことができ、こうしたトップレベルの試合経験が、将来プロでの活躍を目指す上で大きな糧となったと語りました。

5. ライトニングトーク「海外で学ぶ意義」 スポーツ部門・山本 晄さん(IMGアカデミー/テニス競技)、学術部門・チイ・クリストファー・チャオさん(カリフォルニア大学サンディエゴ校/癌生物学)

ライトニングトークでは、2名の奨学生にご登場いただきました。

トップバッターは、スポーツ部門・テニス競技の山本 晄さん。トップレベルの練習環境を求めて、昨年の高校進学時から留学し、テニスに打ち込む日々を送る等身大の視点から「海外で学ぶ意義」を語りました。

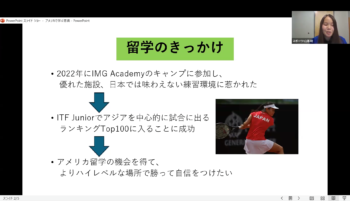

14歳で「全日本ジュニアを制覇」した山本さんは、副賞で参加したIMGアカデミーの短期キャンプが転機となって世界トップレベルの施設と環境に感銘を受け、「ここで練習したい」と留学を決意。現在は財団の支援を受け、その夢を実現しています。

山本 晄さん(IMGアカデミー/テニス競技)の留学までの道のり

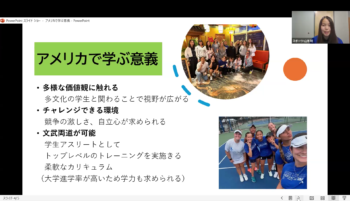

山本さんは、多様な競技のトップ選手が世界中から集まるこの環境で学ぶ意義として、①多様な価値観に触れ視野が広がること、②ハイレベルな競争や寮生活を通じたチャレンジと自律心の向上、③学業とスポーツを両立できる文武両道の環境、の3点を挙げました。多くの学生が、柔軟なカリキュラムの下、学業にも真剣に取り組んでいると言います。

将来はプロのトーナメントでの活躍のみならず、「挑戦する勇気、適応力、自分の意見を言える強さ、グローバルな視点と学力を兼ね備えた人物を目指したい」と、競技と人間性の両面の目標を力強く語りました。質疑応答では、海外での人間関係の構築方法、自己主張の変化が、競技活動にどう影響を与えたか、といった点について率直に語られました。

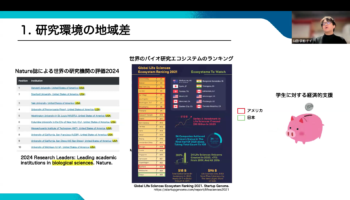

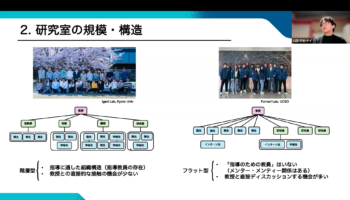

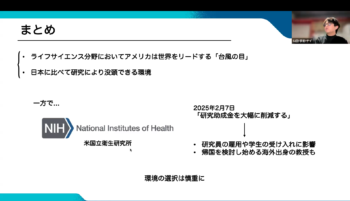

続いて、学術部門・チイ・クリストファー・チャオさんが登壇。ライフサイエンス分野を例に、日米の研究環境比較を通じて「海外で学ぶ意義」を考察しました。

チイさんはまず、様々なランキングや大学院生への経済的支援状況を根拠に、アメリカのライフサイエンス分野の研究環境が世界的に優位であることに言及。次に、研究室の構造について、日本の「階層型」(指導が行き届きやすい)とアメリカの「フラット型」(教授と直接議論しやすく、独立性が高い)を比較。後者は若手が独立した研究者として成長しやすい環境であると見解を述べました。

これらの比較から、チイさんはアメリカで学ぶ意義として「分野をリードする最先端の研究環境に身を置ける」こと、そして「独立した研究者として研究に没頭しやすい組織構造」の二点を挙げました。

チイさん(カリフォルニア大学サンディエゴ校/癌生物学)が考えるライフサイエンス分野におけるアメリカの研究環境の優位性

とはいえ、近年アメリカで主要な研究助成金が削減される動きがあり、研究者の雇用や学生受け入れに影響が出ている現状についても最後に指摘。予期せぬ環境変化の影響を受けるリスクもあるため、その選択は常に慎重に意思決定する必要があると締めくくりました。

質疑応答では、奨学生や選考委員から、アメリカの研究助成金削減の影響や研究室の資金源、将来のキャリアパスについて質問が寄せられ、リアルな現状や今後の展望について議論が交わされました。

6. キャンパスツアー② ニューヨーク大学、西九州大学、パデュー大学、ハノーファー音楽演劇メディア大学

各部門の学生が所属キャンパスをツアー形式で紹介する動画「Day in My Life Project」の後編を上映。学術部門・原野新渚さんはニューヨーク大学医学部、スポーツ部門・岡本留佳さんは西九州大学の道場、学術部門・杉山 大樹さんはパデュー大学、器楽部門でピアノを専攻する進藤実優さんからはハノーファー音楽演劇メディア大学のキャンパスで、それぞれの普段の過ごし方や注力している活動について紹介しました。

奨学生によるキャンパスツアーの様子(左から、ニューヨーク大学、テコンドー道場、ハノーファー音楽演劇メディア大学、パデュー大学にて)

7. 卒業生紹介

今年度をもって財団をご卒業される20名を紹介。代表挨拶として器楽部門・佐藤晴真さん、アート部門・大竹紗央さんから、在籍時の活動の振り返りや奨学生に向けたメッセージをお話しいただきました。

2024年度卒業生一覧(左)、卒業生代表挨拶を務めた器楽部門・佐藤晴真さん(中央)、アート部門・大竹紗央さん(右)

最先端の研究や世界の舞台での競技に挑戦し続ける奨学生たちの真摯な報告、そして海外での学びから得た多様な視点に触れ、参加者それぞれが大きな刺激と学びを得る時間となりました。活発な質疑応答も行われ、分野を超えた交流が深まりました。

第54回総会 総会委員

学術部門第49回生 岩附莉那

学術部門第48回生 筧 路加

学術部門第51回生 白井那奈子

学術部門第48回生 原野新渚

学術部門第51回生 松﨑 健

学術部門第50回生 宮本陸央

学術部門第50回生 安藤万留