当財団では毎年総会を開催し、現役奨学生・役員・選考委員・アルムナイらが一堂に会して、成果報告や多彩なコンテンツを通じて交流を行っています。

今年も引き続きオンラインにて、時差を考慮し午前の部・午後の部の二部構成で実施。今年度も奨学生の有志による総会委員がコンテンツを企画し、午後の部は、財団活動報告に始まり、新規奨学生の紹介、奨学生によるキャンパスツアー、成果報告、ライトニングトークを通じて交流を深めました。

開催概要 午後の部 (※午前の部はこちら)

◇日時:2025年3月30日(日)18:00~21:00

◇司会:学術部門・岩附莉那さん

◇内容

1. 財団活動報告

2. キャンパスツアー① エディンバラ大学、西九州大学、セントラル・セント・マーチンズ

3. 成果報告① 学術部門・冠 楓子さん(ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン大学院/脳科学専攻)

4. 成果報告② 器楽部門・亀井聖矢さん(カールスルーエ音楽大学・桐朋学園大学ソリスト・ディプロマ・コース/ピアノ専攻)

5. キャンパスツアー② シドニー大学、ハノーファー音楽演劇メディア大学、IMGアカデミー

6. 成果報告③ アート部門・ヨウ・シジンさん(ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン スレード校/ファインアート専攻)

7. 成果報告④ 器楽部門・外村理紗さん(マンハッタン音楽学校/ヴァイオリン専攻)

8. ライトニングトーク「奨学生が思い描くX年後の未来」 器楽部門・鳥羽咲音さん(ベルリン芸術大学/チェロ専攻)、学術部門・木村尚一朗さん(スイス連邦工科大学チューリッヒ校 大学院/生物化学工学専攻)、スポーツ部門・垣田真穂さん(早稲田大学/自転車競技)

9. 卒業生紹介

1. 財団活動報告

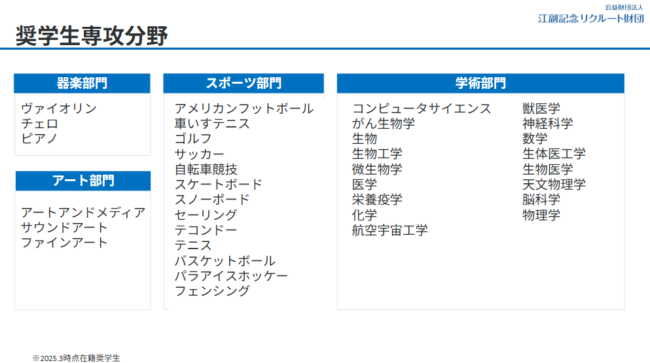

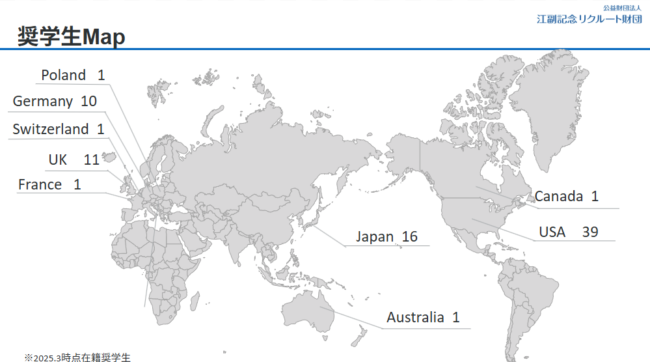

2025年4月から第54回生として4分野(器楽・スポーツ・アート・学術)から計22名を迎え、財団が支援する奨学生は総勢83名、設立以来では累計784名となりました。

奨学生たちは多様な専門分野を深く追求しており、その活動拠点も日本国内に留まらず、アメリカ、ヨーロッパなど世界各地に広がっています

主な活動ハイライト

2024年12月には「リクルートスカラシップコンサート」が第30回の記念開催を迎え、当日は合計1500名を超える方々に、奨学生たちの演奏をお届けしました。

また、奨学生同士の直接的な交流を促進するため、同年7月にアート・学術部門合同で、12月にスポーツ部門で、初めて対面のミートアップイベントを開催。分野を超えた活動報告やグループワークを通じて、互いに刺激を受け、新たな視点や学びを得る機会となりました。

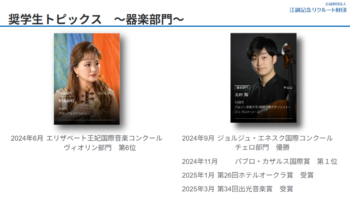

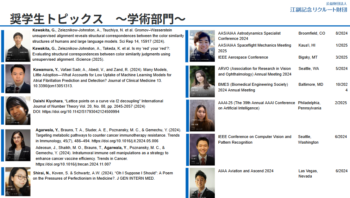

今年度も、各分野での奨学生からの目覚ましい活躍が数多く報告されています。

奨学生から報告されたトピックス(一部抜粋)

2. キャンパスツアー① エディンバラ大学、西九州大学、セントラル・セント・マーチンズ

各部門の学生が所属キャンパスをツアー形式で紹介する動画「Day in My Life Project」の前半を上映。学術部門・宮本陸央さんはエディンバラ大学、スポーツ部門・岡本留佳さんは西九州大学の道場、アート部門・富田ネオさんはセントラル・セント・マーチンズで、それぞれの普段の過ごし方や見どころを紹介しました。

奨学生によるキャンパスツアーの様子(左から順に、エディンバラ大学、日本国内のテコンドー道場、セントラル・セント・マーチンズにて)

3. 成果報告①:学術部門・冠 楓子さん(ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン大学院/脳科学専攻)

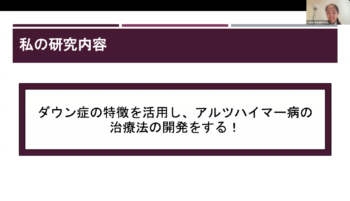

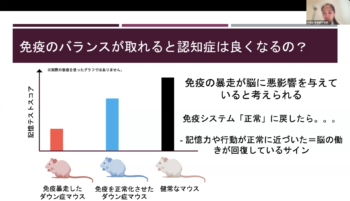

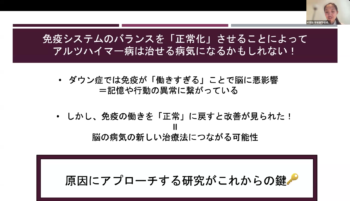

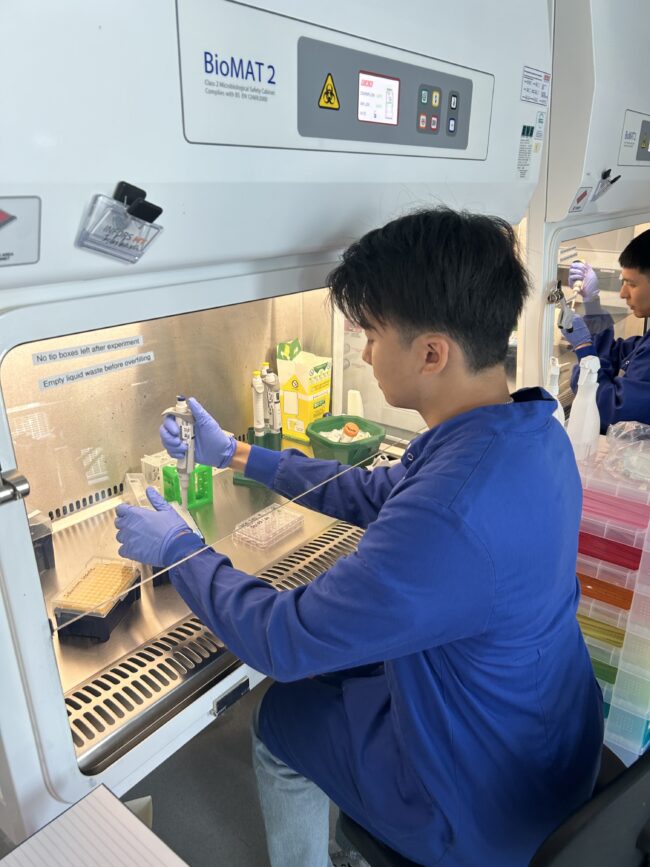

冠さんからは「認知症とダウン症-脳の中の『警報システム』がうまく働かないとどうなるの?」と題し、自身の研究内容について報告いただきました。

冠 楓子さん(ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン大学院/脳科学専攻)の研究内容の解説

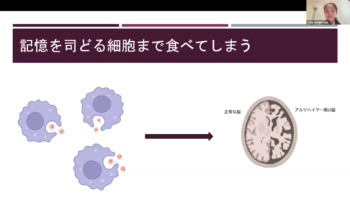

本研究は、アルツハイマー病とダウン症の脳に見られる共通の特徴に着目し、脳の「免疫システム」の誤作動、すなわち「免疫の暴走」が症状の根本的な原因ではないかという仮説に基づいています。既存薬が対症療法であるのに対し、原因そのものにアプローチする新しい治療法の開発を目指しています。

ダウン症モデルマウスを用いた実験では、免疫の暴走を抑えバランスを整える処置によって、記憶力や行動の異常が改善することを確認。これは、免疫バランスの調整が認知機能改善につながる可能性を示しており、将来の認知症の根本的な予防・治療法開発への道を開くのではないかと期待されます。

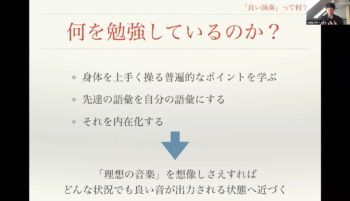

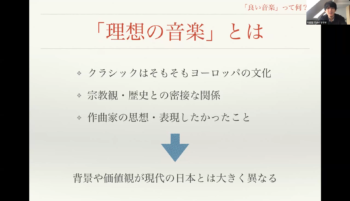

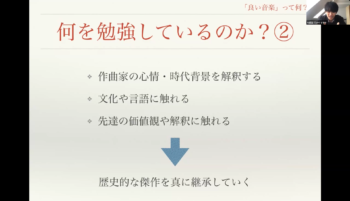

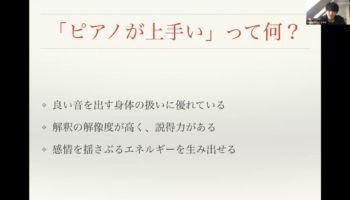

4. 成果報告②:器楽部門・亀井聖矢さん(カールスルーエ音楽大学・桐朋学園大学ソリスト・ディプロマ・コース/ピアノ専攻)

亀井さんからは「ピアニストは何を勉強しているのか?」というテーマで発表。他の分野の方からよく寄せられる「ピアノが上手いとはとういうこと?」という素朴な問いに対し、自身の経験と洞察を交えながら、ピアニストの世界を紐解きました。

亀井聖矢さん(カールスルーエ音楽大学・桐朋学園大学ソリスト・ディプロマ・コース/ピアノ専攻)が理論と実践から語る「ピアニストは何を勉強しているのか」

亀井さんは、良い音を出すために必要な繊細なタッチコントロールや倍音など技術的な観点に加え、理論だけでは語れない感覚的な観点からも説明。言語習得に喩え、西洋音楽の背景にある歴史や文化を深く理解した上で傑作を再現する営みであると見解を述べました。

ピアニストの勉強とは、①理想の音を出すための高度な「身体コントロール」の習得と、②作品背景を深く理解し、説得力ある「音楽的解釈」を築くことだと説明。「ピアノが上手い」とは、これらを兼ね備え、聴き手の感情を揺さぶる力を持つことだと結論づけました。過去の傑作を演奏する意義については、普遍的な価値の継承に加え、現代の時代背景における新たな音楽の価値を生み出したり、意味を再定義できる可能性にも言及しました。

5. キャンパスツアー② シドニー大学、ハノーファー音楽演劇メディア大学、IMGアカデミー

各部門の学生が所属キャンパスをツアー形式で紹介する動画「Day in My Life Project」の前半を上映。学術分門・岩附莉那さんはシドニー大学獣医学部のキャンパス、器楽部門でピアノを専攻する進藤実優さんからはハノーファー音楽演劇メディア大学のキャンパス、スポーツ部門・ゴルフ競技の根本悠誠さんは所属するIMGアカデミーのキャンパスとフロリダ州内で開催された「Florida Junior Tour」の様子について、それぞれの見どころを紹介しました。

奨学生によるキャンパスツアーの様子(左から順に、シドニー大学獣医学部での講義、ハノーファー音楽演劇メディア大学内でのオペラ上映、IMGアカデミー学内のトレーニングセンターにて)

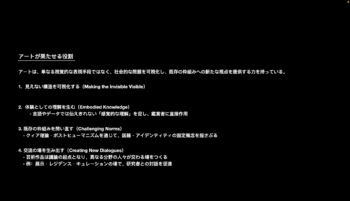

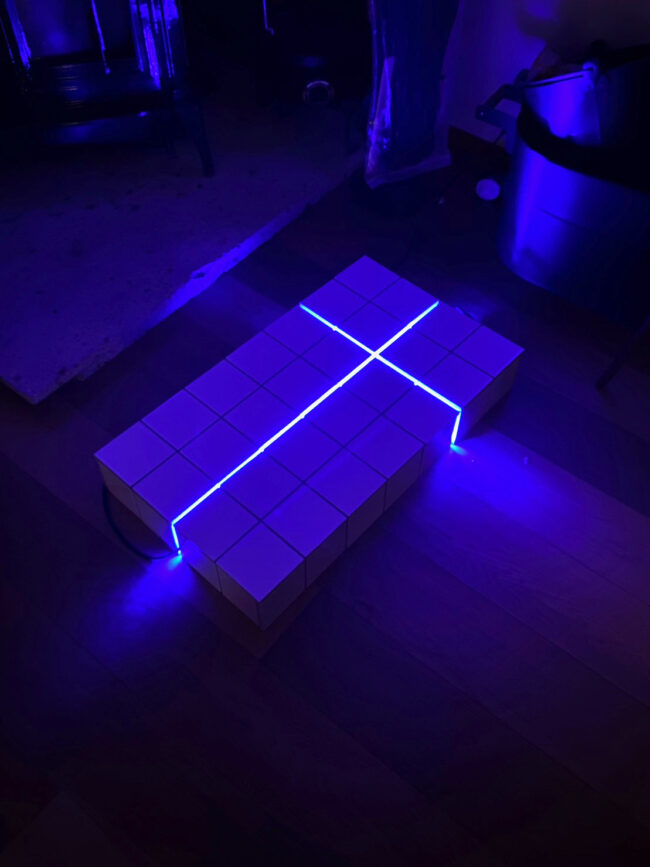

6. 成果報告③:アート部門・ヨウ・シジンさん(ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン スレード校/ファインアート専攻)

ヨウさんからは「存在の変容、アイデンティティの流動性、境界の曖昧さ」をテーマに取り組んできた、これまでの自身の創作活動について紹介いただきました。

ヨウ・シジンさん(ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン スレード校/ファインアート専攻)の制作活動

ヨウさんは、アートは単なる視覚的な表現手段ではなく、社会的な問題などの見えない構造を可視化し、既存の枠組みに新たな視点を提供する力を持っていると考えていると言います。実際にヨウさん自身が中国で生まれ、日本・英国で学ぶなかで抱いた「どこにも属さない」感覚を起点に、作品を通じて「国籍や所属が個人のアイデンティティをいかに定義しているのか」問い直しています。

個人プロジェクト「Breeding Migration」では、例えば魚の皮、養殖サーモンの管理ラベル、廃棄された飛行機部品など、移動や変化を断って意味を持つ素材を活用して作品を創りながら、個人の存在や自由を考え直す問いを投げかけています。

「構造そのものを問い直すことがアートの出発点」だと語るヨウさん。留学では、ビザ取得などの困難に直面しながらも、日常の外に身を置き、身体的に異なる環境で新たな視点を得続け、表現を深め続けたいと語りました。

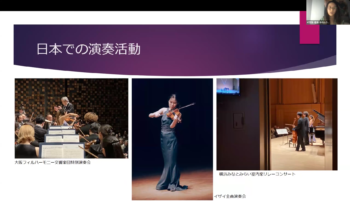

7. 成果報告④ 器楽部門・外村理紗さん(マンハッタン音楽学校/ヴァイオリン専攻)

外村さんは、アメリカ留学を通じての自身の成長について語りました。

外村理紗さん(マンハッタン音楽学校/ヴァイオリン専攻)のアメリカ留学中の経験

人生のなかでも本留学で成長実感が強い要因として、大学環境(音楽学校での実践的な学びや仲間との切磋琢磨)、演奏活動(多様な舞台経験を通じて得た適応力)、居住地(刺激溢れるニューヨークでの生活)、自立した海外生活(精神的なタフさやバランス感覚の向上)の四点を挙げました。今後の目標は、国際的なキャリアを築き、「作曲家の意図を緻密に表現できる演奏家」になること。そして「舞台を楽しむ」姿勢を大切にしたいと述べました。

質疑応答では、ヨーロッパ音楽をアメリカで学ぶことについて、両地域の教育傾向の違い(基礎重視 か表現重視か)に関する見解や、基礎固めを目的とした留学先選択の経緯などが語られました。

8. ライトニングトーク「奨学生が思い描くX年後の未来」 器楽部門・鳥羽咲音さん(ベルリン芸術大学/チェロ専攻)、学術部門・木村尚一朗さん(スイス連邦工科大学チューリッヒ校 大学院/生物化学工学専攻)、スポーツ部門・垣田真穂さん(早稲田大学/自転車競技)

午後のライトニングトーク、最初の登壇者は器楽部門・鳥羽咲音さん。音楽家の視点から、芸術が直面する課題と未来への展望を語りました。

鳥羽咲音さん(ベルリン芸術大学/チェロ専攻)が語る芸術が直面する課題

鳥羽さんは、現在学ぶ欧州で芸術文化への支援が減り、その価値が疑問視されている現状に言及。しかし自身の経験からも、芸術や音楽は人間の感情を支える不可欠な力を持つと強く考えており、『夜と霧』の一節を引用しながら「芸術は贅沢品ではなく、人間の感情やアイデンティティに深く関わるもの」と訴えました。

鳥羽さんは、自身の未来像として「クラシック音楽の重要性を日本、そして世界にもっと発信していくことが音楽家の使命」だと力強く語ります。この現状を踏まえ、財団内でも分野を超えた連携を強めながら、それぞれの視点を学び合い、社会の在り方への理解を深めながら、信じる価値を発信することが、より良い社会創造に繋がるのではと期待を寄せていました。

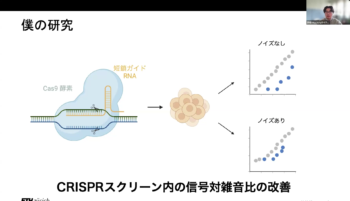

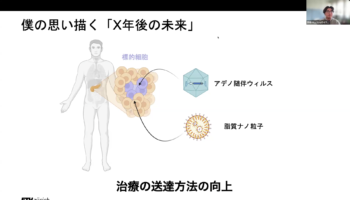

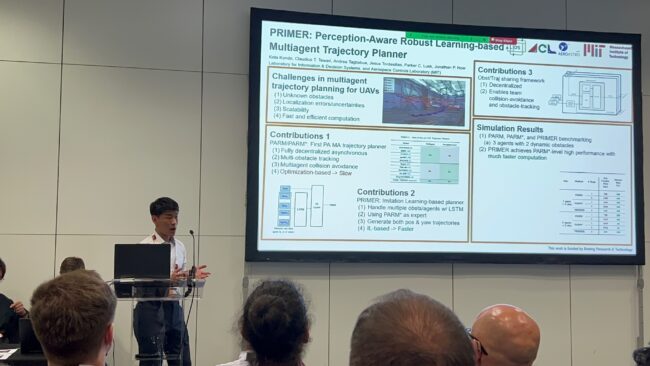

続いて2人目の登壇者は、学術部門・木村尚一朗さん。自身の研究分野である遺伝子治療の「X年後の未来」を予測しました。

木村尚一朗さん(スイス連邦工科大学チューリッヒ校 大学院/生物化学工学専攻)の研究内容

木村さんは、遺伝子機能解析で用いられるクリスパー技術の現状課題(目的外への影響=「雑音」)に触れ、自身の研究が「信号対雑音比」を向上させ、より正確な遺伝子機能解明を目指すものであると紹介しました。

これを踏まえ、木村さんが思い描くX年後の未来は「遺伝子治療の送達技術(デリバリーシステム)の向上」です。現状では治療薬を目的細胞「だけ」に届けるのが難しいという課題がありますが、ウイルスベクターや非ウイルス性ベクターの改良が進むことで、未来には「標的細胞のみに、より安全かつ正確に遺伝子治療を届けられる」ようになっているだろうと予測。今後、がん等の治療の大きな進展への期待を語りました。

最後の登壇者は、スポーツ部門・垣田真穂さん。パリオリンピック出場経験を踏まえ、今後の目標と挑戦したいことについて発表いただきました。

垣田真穂さん(早稲田大学/自転車競技)の競技生活におけるチャレンジ

垣田さんは、日本女子初出場となったパリオリンピックで夢を一つ叶えた一方、結果は最下位に終わり世界の壁を痛感。「次のオリンピックでは世界の頂点に立ちたい」という目標を語りました。

世界のトップを目指すため、垣田さんはヨーロッパで主流のトラックとロードの両立を決意。持久力やレース力を磨くため、スイス人コーチの指導を受け、現在はイタリアに単身渡り、レベルの高いロードレースに挑戦する日々を送っています。

垣田さんが思い描くX年後の未来は、2028年ロサンゼルス五輪でのメダル獲得。そして、自身が活躍することで「自転車競技を日本のメジャースポーツにしたい」という大きな夢の宣言で締めくくりました。

9. 卒業生紹介

卒業生紹介では今年度をもって財団をご卒業される20名の方の紹介。代表挨拶として学術部門・川北源二さん(インペリアル・カレッジ・ロンドン/計算論的神経科学専攻)、スポーツ部門・松本龍さん(日本大学/フェンシング競技)から、在籍時の活動の振り返りや奨学生に向けたメッセージをお話しいただきました。

2024年度卒業生一覧(左)、卒業生代表挨拶を務めた学術部門・川北源二さん(中央)、スポーツ部門・松本龍さん(右)

財団の活動報告に続き、科学・芸術・スポーツ各分野での深い探求を示す成果報告や、未来への展望が語られた午後の部も、参加者にとって多くの刺激と学びを得る機会となりました。専門分野を超えた活発な交流が、新たな気づきや連帯感を生む時間となりました。

第54回総会 総会委員

学術部門第49回生 岩附莉那

学術部門第48回生 筧 路加

学術部門第51回生 白井那奈子

学術部門第48回生 原野新渚

学術部門第51回生 松﨑 健

学術部門第50回生 宮本陸央

学術部門第50回生 安藤万留